Янтарный проект Жерихина

и смена вех в исследовательских традициях Московской палеоэнтомологической школы

Исследовательские традиции московской палеоэнтомологической школы восходят к Андрею Васильевичу Мартынову, для которого ископаемые насекомые были прежде всего средством проверки филогенетических гипотез и познания путей эволюции насекомых.

Борис Борисович Родендорф добавил к этой традиции интерес к эволюционной теории.

Владимир Васильевич Жерихин пришел в лабораторию в 1967 году сразу после Университета многообещающим специалистом по систематике жуков-долгоносиков, уже успевшим первым ввести в обиход эволюционной теории понятие дестабилизации организации как условия эволюционного изменения. Казалось бы, нормальный талантливый палеоэнтомолог Московской школы...

|

Однако что-то здесь было не так. Когда понадобилось выделить палеоэнтомолога для участия в коллективной теме Константина Константиновича Флерова "Зоогеография палеогена Азии", согласился на это, по тем временам не самое престижное у нас дело, именно Владимир Васильевич. А дальше пошло.

|

Естественным шагом была развернутая публикация материала, не вместившегося в рамки коллективной монографии, в том числе и более детальное приложение биогеографии к предмету его давнего интереса - балтийскому янтарю.

Но уже следующий шаг, сделанный очень скоро, всего через три года после прихода в ПИН, был весьма масштабным, хотя и рискованным.

В 1970 году стартовал Янтарный проект: поиски и изучение насекомых в меловых ископаемых смолах.

Риск состоял в том, что в то время был известен по существу только один вид меловых ископаемых смол с богатой энтомофауной ― канадский янтарь. Бирманский тогда считался эоценовым, из Нью-Джерси была описана только пара древнейших муравьев, на Аляске нашли всего несколько инклюзов. А у нас было известно ― почти ничего.

|

| Читая записки Миддендорфа, Жерихин наткнулся на упоминание о "морском ладане" Таймыра, полученном от купца Луки Несчастного. Подтвердить присутствие ископаемых смол на Таймыре по современным геологическим отчетам тогда не удалось, но удалось найти публикацию с невнятным и, как потом оказалось, ошибочным указанием на находку инклюзов насекомых в меловых смолах Таймыра у Хатанги. Указание было ошибочное, но пророческое. Именно оно, плюс убеждение, что смолы не могут быть пустыми, питали уверенность Жерихина в успехе его рискованного предприятия.

|

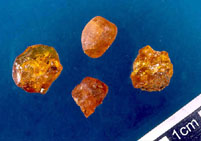

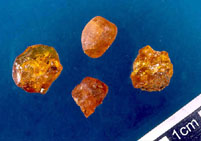

Проект в итоге оказался и для Жерихина, и для лаборатории счастливым. Конечно, добыча смол и отбор инклюзов не были легкой работой. Прежде всего, основная часть местонахождений располагается в местах, не слишком гостеприимных или по крайней мере считающихся таковыми ― Таймыр, Якутия, Сахалин. Было и Закавказье ― Армения, Азербайджан, но как выяснилось, работать там никак не легче. На Сахалине, правда, янтари не меловые, а древнейшие третичные. Они особенно важны для сравнения с процессами, протекавшими в середине и в конце мела.

|

|  Меловые смолы обычно залегают в песках в линзах бурого угля. Песок копать легко, если бы не вечная мерзлота. Приходится брать понемногу и ждать, пока она оттает, но тогда могут рухнуть тонны песка, нависающего козырьком над выработкой. Выбранный лигнит с песком и смолой промывали в сите. Хорошо, если река рядом, со временем мы даже обзавелись мотопомпой. Если реки нет, годится и ручей. Правда, он быстро заносится песком, и нужно менять место промывки. Если воды совсем мало, приходится делать плотину и промывать под сливом, удаляя накапливающийся песок, а мокрую породу носить на спине.

|

Особое дело - отмытую от песка породу разделить на уголь и смолу. Делается это флотацией, поскольку в насыщенном растворе соли уголь тонет, а смола всплывает. Значит, необходимо возить ведра и промышленные объемы соли, постоянно греть воду, так как в холодной воде (а на Таймыре вода всегда холодная) соли растворяется недостаточно. Работа монотонная, и болит постоянно согнутая спина.

Особое дело - отмытую от песка породу разделить на уголь и смолу. Делается это флотацией, поскольку в насыщенном растворе соли уголь тонет, а смола всплывает. Значит, необходимо возить ведра и промышленные объемы соли, постоянно греть воду, так как в холодной воде (а на Таймыре вода всегда холодная) соли растворяется недостаточно. Работа монотонная, и болит постоянно согнутая спина.

Ничуть не легче часами ползать на грязном пляже у рыбозавода, собирая рассыпной янтарь на Сахалине.

Но зато какие замечательные места удалось повидать! Десятки точек по рекам и озерам Таймыра, роскошная природа Приморья, экзотика Сахалина и многих других мест бывшего Советского Союза...

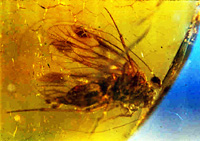

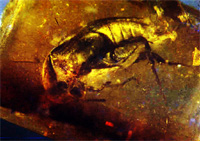

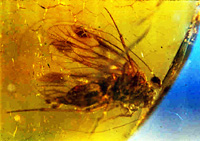

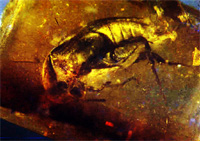

Но главное, конечно, это добытые насекомые: невиданное по тем временам обилие и разнообразие насекомоносных меловых смол и инклюзов. Такого изобилия и поныне нет ни в каком другом собрании в мире. Это важно, прежде всего, из-за несравнимой сохранности насекомых в инклюзах, допускающей их изучение почти на уровне современных.

Но главное, конечно, это добытые насекомые: невиданное по тем временам обилие и разнообразие насекомоносных меловых смол и инклюзов. Такого изобилия и поныне нет ни в каком другом собрании в мире. Это важно, прежде всего, из-за несравнимой сохранности насекомых в инклюзах, допускающей их изучение почти на уровне современных.

Было положено начало новому этапу изучения мезо-кайнозойской истории насекомых, а как потом оказалось, и в целом истории жизни на континентах этого времени.

Этими превосходными материалами оказалась охарактеризованной середина мела, время, ранее почти незнакомое энтомологам, но известное как критическое для растительности (граница мезофита и кайнофита).

Этими превосходными материалами оказалась охарактеризованной середина мела, время, ранее почти незнакомое энтомологам, но известное как критическое для растительности (граница мезофита и кайнофита).

Первое, что бросилось в глаза Жерихину и его коллегам, это резкое отличие насекомых верхнемеловых смол от лучше известной нижнемеловой энтомофауны и их сходство с насекомыми кайнозоя. Быстрота смены, ее сходство и возможная одновременность с установленным палеоботаниками преобразованием растительности мезозойского типа в кайнозойскую (смена мезофита кайнофитом) - все это указывало, что речь идет о едином масштабном событии - биоценотическом кризисе середины мела, затронувшем континентальную биоту в целом.

Первое, что бросилось в глаза Жерихину и его коллегам, это резкое отличие насекомых верхнемеловых смол от лучше известной нижнемеловой энтомофауны и их сходство с насекомыми кайнозоя. Быстрота смены, ее сходство и возможная одновременность с установленным палеоботаниками преобразованием растительности мезозойского типа в кайнозойскую (смена мезофита кайнофитом) - все это указывало, что речь идет о едином масштабном событии - биоценотическом кризисе середины мела, затронувшем континентальную биоту в целом.

Дальнейшие исследования подтвердили эту догадку. Были получены подтверждения глубоких изменений в составе и структуре других групп континентальной биоты в середине мела. Подтвердилась роль растений и в частности, экспансии покрытосеменных, как причины или по меньшей мере важнейшего фактора, запустившего кризис.

Дальнейшие исследования подтвердили эту догадку. Были получены подтверждения глубоких изменений в составе и структуре других групп континентальной биоты в середине мела. Подтвердилась роль растений и в частности, экспансии покрытосеменных, как причины или по меньшей мере важнейшего фактора, запустившего кризис.

Причем влияние, как всегда, было обоюдным: насекомые-опылители способствовали экспансии покрытосеменных, а те меняли среду - не только на суше, но и в особенности в пресноводных водоемах (через их эвтрофирование своим быстро гниющим опадом). Обнаружилось такое интересное явление, как временное "всплывание" древних реликтов в момент кризиса.

Другие процессы, в том числе происхождение тропических сообществ и формирование разорванных "биполярных" ареалов тоже стали прозрачнее в свете новых идей.

Совсем уж неожиданной и актуальной оказалась догадка, что меловой биоценотический кризис может служить моделью антропогенного кризиса и его возможных последствий, т.е. имеет прямое отношение к проблеме охраны природы. В частности, по мнению Владимира Васильевича, главной угрозой нам может оказаться не само по себе сокращение биологического разнообразия, а непредсказуемый эволюционный ответ биоты на такое сокращение. Статья Жерихина на эту тему в "Комсомольской правде", с лихой журналистской клюквой "Цветы палеозоя" вместо названия, получила заметную известность.

Совсем уж неожиданной и актуальной оказалась догадка, что меловой биоценотический кризис может служить моделью антропогенного кризиса и его возможных последствий, т.е. имеет прямое отношение к проблеме охраны природы. В частности, по мнению Владимира Васильевича, главной угрозой нам может оказаться не само по себе сокращение биологического разнообразия, а непредсказуемый эволюционный ответ биоты на такое сокращение. Статья Жерихина на эту тему в "Комсомольской правде", с лихой журналистской клюквой "Цветы палеозоя" вместо названия, получила заметную известность.

Самый же главный результат был в понимании того, что мы наконец столкнулись с реальной целостностью биоты в эволюции. Отсюда и вырос целостный экологический, а точнее биоценотический подход к ископаемому материалу, который на годы стал доминантой наших исследований.

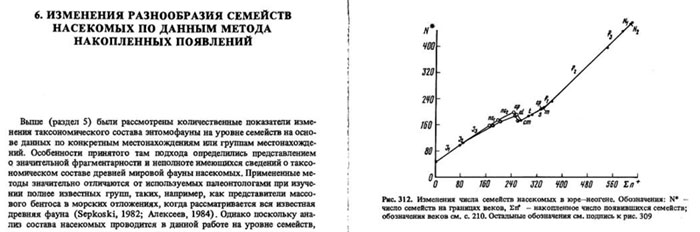

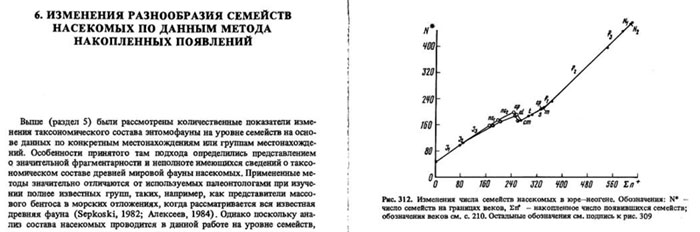

С середины семидесятых палеоэнтомологи постоянно публикуют работы такого содержания, а с восьмидесятых - уже и монографии, специально посвященные реконструкции древних сообществ или включающие такие разделы. Некоторые из этих работ носят локальный характер и основаны на изучении ископаемых отдельного местонахождения. Другие охватывают целые регионы. В третьих анализ носит глобальный характер.

С середины семидесятых палеоэнтомологи постоянно публикуют работы такого содержания, а с восьмидесятых - уже и монографии, специально посвященные реконструкции древних сообществ или включающие такие разделы. Некоторые из этих работ носят локальный характер и основаны на изучении ископаемых отдельного местонахождения. Другие охватывают целые регионы. В третьих анализ носит глобальный характер.

Отчасти на той же основе выросли и наши исследования динамики былого таксономического разнообразия жизни и конечно же специальные исследования современных смол и попавших в них насекомых. Эти работы помогают понять, как формируется янтарная часть палеонтологической летописи и о чем говорит состав насекомых в ископаемых смолах.

Отчасти на той же основе выросли и наши исследования динамики былого таксономического разнообразия жизни и конечно же специальные исследования современных смол и попавших в них насекомых. Эти работы помогают понять, как формируется янтарная часть палеонтологической летописи и о чем говорит состав насекомых в ископаемых смолах.

Конечно, все эти направление не вытеснили традиционные таксономические и теоретико-эволюционные исследования. Наоборот, они их только стимулировали, поскольку, во-первых, целостный анализ биоты требует более или менее сплошной таксономической обработки палеонтологического материала, а во-вторых, показывает этот материал в новом свете и дает богатейшую пищу для теоретических размышлений.

В настоящее время материал из ископаемых меловых смол, накопленный за время активных сборов, изучается, в том числе в кооперации с коллегами из разных стран. Регулярно выходят статьи с описаниями новых таксонов различных групп насекомых. Как оказалось, лимитирующим фактором в изучении огромных накопленных коллекций является идентификация инклюзов. Этот процесс требует внимательной и квалифицированной работы. Сибирский янтарь в основном мелкий и хрупкий, часто темный. Для работы с ним необходимо делать тонкие срезы и полировать поверхность. В связи с этим в нашей лаборатории успешно развивается отдельное направление. Приобретено оборудование и разработаны уникальные методы обработки ископаемых смол.

А начиналось все с дороги на север, на Таймыр, за янтарями!

Избранная литература, касающаяся "Янтарного пректа"

и истории изучения ископаемых смол с территории бывшего СССР

- Алексеев В.Н., Расницын А.П. Позднемеловые Megaspilidae (Hymenoptera) из таймырского янтаря // Палеонтол. журн. 1981. № 4. С. 127-130.

- Вишнякова В.Н. Сеноеды (Psocoptera) позднемеловых насекомоносных смол Таймыра // Энтомол. обозр. 1975. Т. 54. Вып. 1. С. 92-106.

- Жерихин В.В. О долгоносиках (Insecta, Coleoptera) балтийского янтаря // Современные проблемы палеонтологии. М., 1971. С. 197-209. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 130.)

- Жерихин В.В. Развитие и смена меловых и кайнозойских фаунистических комплексов (трахейные и хелицеровые) // Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. 1978. Т. 165. 198 с.

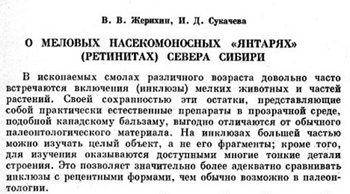

- Жерихин В.В., Сукачева И.Д. О меловых насекомоносных "янтарях" (ретинитах) Севера Сибири // Вопросы палеонтологии насекомых. Докл. на XXIV Ежегодн. чт. памяти Н.А. Холодковского. Л., 1973. С. 3-48.

- Жерихин В.В., Сукачева И.Д. Закономерности захоронения насекомых в смолах // Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. М., 1989. С. 84-92.

- Жерихин В.В., Сукачева И.Д. Тафономия включений в смолах // Материалы по методам тафономических исследований. Саратов, 1992. С. 74-80.

- Зайцев В.Ф. Новые виды ископаемых меловых мух-жужжал и обзор палеонтологических данных по сем. Bombyliidae (Diptera) // Энтомол. обозр. 1986. Т. 65. Вып. 4. С. 815-824.

- Ковалев В.Г. Новый род двукрылых семейства Empididae и его филогенетические связи // Палеонтол. журн. 1974. № 2. С. 84-94.

- Ковалев В.Г. Новый род мух семейства Empididae из позднемеловых смол Таймыра // Палеонтол. журн. 1978. № 3. С. 72-78.

- Комаров С. Динозавров извели цветы. Северный янтарь открыл палеонтологам одну из тайн жизни // Известия.RU

- Кононова Э.Л. Новые виды тлей (Homoptera, Aphidinea) из позднемеловых отложений Таймыра // Энтомол. обозр. 1977. Т. 56. Вып. 3. С. 588-600.

- Лукашевич Е.Д. Chaoboridae (Insecta: Diptera) из мелового таймырского янтаря // Палеонтол. журн. 1999. № 1. С. 58-61. [Abstract]

- Мостовский М.Б. Новый вид фороморфных двукрылых (Diptera, Phoromorpha) из верхнего мела Восточной Сибири // Палеонтол. журн. 1996. № 3. С. 69-72.

- Негробов О.П. Новый род семейства Dolichopodidae (Diptera) из палеогеновых смол Охотского моря // Зоол. журн. 1976. № 4. С. 122-124.

- Негробов О.П. Мухи надсемейства Empidoidea (Diptera) из мелового ретинита Северной Сибири // Палеонтол. журн. 1978. № 2. С. 81-90.

- Расницын А.П. Новое семейство пилильщиков (Hymenoptera, Tenthredinoidea, Electrotomidae) из балтийского янтаря // Зоол. журн. 1977. № 56. С. 1304-1308.

- Azar D., Adaymeh C., Jreich N. Paleopsychoda zherikhini, a new Cretaceous species of moth flies from Taimyr amber (Diptera: Psychodidae: Psychodinae) // African Invertebrates. 2007. Vol. 48. № 1. P. 163-168. [Abstract]

- Eskov K. Archaeid spiders from the Eocene Baltic amber (Chelicerata: Araneida: Archaeidae), with remarks on the so-called "Gondwanan" ranges of recent taxa // N. Jb. Geol. Palaeontol. Abh. 1992. B. 185. H. 3. S. 311-328.

- Eskov K.Yu. 4.2. Fossil resins // History of Insects, A.P. Rasnytsyn & D.L.J. Quicke (eds.). Dordrecht-Boston-London, Kluwer Academic Press, 2002. P. 444-446.

- Eskov K.Yu., Zonstein S.L. The first Ctenizoid mygalomorph spiders from Eocene Baltic amber (Araneida: Mygalomorphae: Ctenizidae) // Paleontol. J. 2000. V. 34 (Suppl. 3). P. 268-274. [Abstract] [PDF1, PDF2]

- Evenhuis N.L. Catalogue of the fossil flies of the World (Insecta: Diptera). Leiden: Backhuys, 1994. 600 pp.

- Gratshev V.G., Zherikhin V.V. A new anthribid genus from the Baltic amber (Insecta: Coleoptera, Anthribidae) // Mitt. Geol.-Paläontol. Inst. Univ. Hamburg. 1995. H. 78. P. 149-157.

- Mostovski M.B. Curious Phoridae (Insecta, Diptera) found mainly in Cretaceous ambers // Est. Mus. Cienc. Nat. de Alava. 1999. V. 14 (Num. esp. 2). P. 231-243.

- Perkovsky E.E., Rasnitsyn A.P., Vlaskin A.P., and Taraschuk M.V. A comparative analysis of the Baltic and Rovno amber arthropod faunas: representative samples // African Invertebrates. 2007. Vol. 48. № 1. P. 229-245. [Abstract] [PDF]

- Rasnitsyn A.P., Kulicka R. Hymenopteran insects in Baltic amber with respect to the overall history of the order // Prace Muzeum Ziemi. 1990. V. 41. P. 53-64.

- Szadziewski R. Biting midges from Lower Cretaceous amber of Lebanon and Upper Cretaceous Siberian amber of Taimyr (Diptera, Ceratopogonidae) // Studia Dipterologica. 1996. V. 3. № 1. P. 23-86.

- Zherichin V.V. The zoogeographical relationships of Baltic amber Rhynchophora (excluding Scolytidae) // Тр. XIII Междунар. Энтомол. Конгр. Л., 1971. Т. 1. С. 322-323.

- Zherikhin V.V., Eskov K.Yu. Mesozoic and Lower Tertiary resins in former USSR // Estud. Mus. Cienc. natur. Alava, 1999. Vol. 14. Num. espec. 2. P. 119-131.

- Zherykhin V.V., Jeskov K.Yu., Sukaczowa I.D. Przegląd azjatickich zywic kopalnych z inkluzami // VI Seminarium - Amberif' 99. Gdansk, Warszawa, 1999. P. 21-24.

- Zherikhin V.V., Sukatcheva I.D. The regularities of burial of insects in present-day and fossil resins // Prace Muz. Ziemi. 1990. № 41. P. 163.

Особое дело - отмытую от песка породу разделить на уголь и смолу. Делается это флотацией, поскольку в насыщенном растворе соли уголь тонет, а смола всплывает. Значит, необходимо возить ведра и промышленные объемы соли, постоянно греть воду, так как в холодной воде (а на Таймыре вода всегда холодная) соли растворяется недостаточно. Работа монотонная, и болит постоянно согнутая спина.

Особое дело - отмытую от песка породу разделить на уголь и смолу. Делается это флотацией, поскольку в насыщенном растворе соли уголь тонет, а смола всплывает. Значит, необходимо возить ведра и промышленные объемы соли, постоянно греть воду, так как в холодной воде (а на Таймыре вода всегда холодная) соли растворяется недостаточно. Работа монотонная, и болит постоянно согнутая спина.

Но главное, конечно, это добытые насекомые: невиданное по тем временам обилие и разнообразие насекомоносных меловых смол и инклюзов. Такого изобилия и поныне нет ни в каком другом собрании в мире. Это важно, прежде всего, из-за несравнимой сохранности насекомых в инклюзах, допускающей их изучение почти на уровне современных.

Но главное, конечно, это добытые насекомые: невиданное по тем временам обилие и разнообразие насекомоносных меловых смол и инклюзов. Такого изобилия и поныне нет ни в каком другом собрании в мире. Это важно, прежде всего, из-за несравнимой сохранности насекомых в инклюзах, допускающей их изучение почти на уровне современных.

Этими превосходными материалами оказалась охарактеризованной середина мела, время, ранее почти незнакомое энтомологам, но известное как критическое для растительности (граница мезофита и кайнофита).

Этими превосходными материалами оказалась охарактеризованной середина мела, время, ранее почти незнакомое энтомологам, но известное как критическое для растительности (граница мезофита и кайнофита).

Первое, что бросилось в глаза Жерихину и его коллегам, это резкое отличие насекомых верхнемеловых смол от лучше известной нижнемеловой энтомофауны и их сходство с насекомыми кайнозоя. Быстрота смены, ее сходство и возможная одновременность с установленным палеоботаниками преобразованием растительности мезозойского типа в кайнозойскую (смена мезофита кайнофитом) - все это указывало, что речь идет о едином масштабном событии - биоценотическом кризисе середины мела, затронувшем континентальную биоту в целом.

Первое, что бросилось в глаза Жерихину и его коллегам, это резкое отличие насекомых верхнемеловых смол от лучше известной нижнемеловой энтомофауны и их сходство с насекомыми кайнозоя. Быстрота смены, ее сходство и возможная одновременность с установленным палеоботаниками преобразованием растительности мезозойского типа в кайнозойскую (смена мезофита кайнофитом) - все это указывало, что речь идет о едином масштабном событии - биоценотическом кризисе середины мела, затронувшем континентальную биоту в целом.

Дальнейшие исследования подтвердили эту догадку. Были получены подтверждения глубоких изменений в составе и структуре других групп континентальной биоты в середине мела. Подтвердилась роль растений и в частности, экспансии покрытосеменных, как причины или по меньшей мере важнейшего фактора, запустившего кризис.

Дальнейшие исследования подтвердили эту догадку. Были получены подтверждения глубоких изменений в составе и структуре других групп континентальной биоты в середине мела. Подтвердилась роль растений и в частности, экспансии покрытосеменных, как причины или по меньшей мере важнейшего фактора, запустившего кризис.

С середины семидесятых палеоэнтомологи постоянно публикуют работы такого содержания, а с восьмидесятых - уже и монографии, специально посвященные реконструкции древних сообществ или включающие такие разделы. Некоторые из этих работ носят локальный характер и основаны на изучении ископаемых отдельного местонахождения. Другие охватывают целые регионы. В третьих анализ носит

С середины семидесятых палеоэнтомологи постоянно публикуют работы такого содержания, а с восьмидесятых - уже и монографии, специально посвященные реконструкции древних сообществ или включающие такие разделы. Некоторые из этих работ носят локальный характер и основаны на изучении ископаемых отдельного местонахождения. Другие охватывают целые регионы. В третьих анализ носит